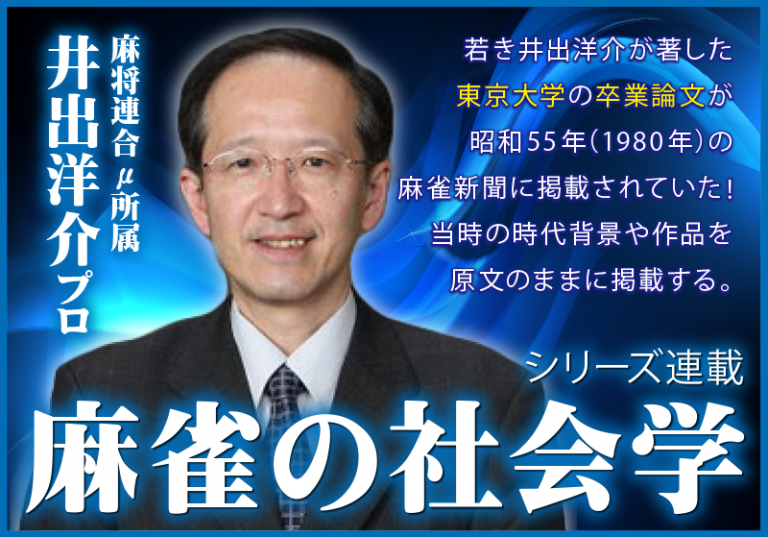

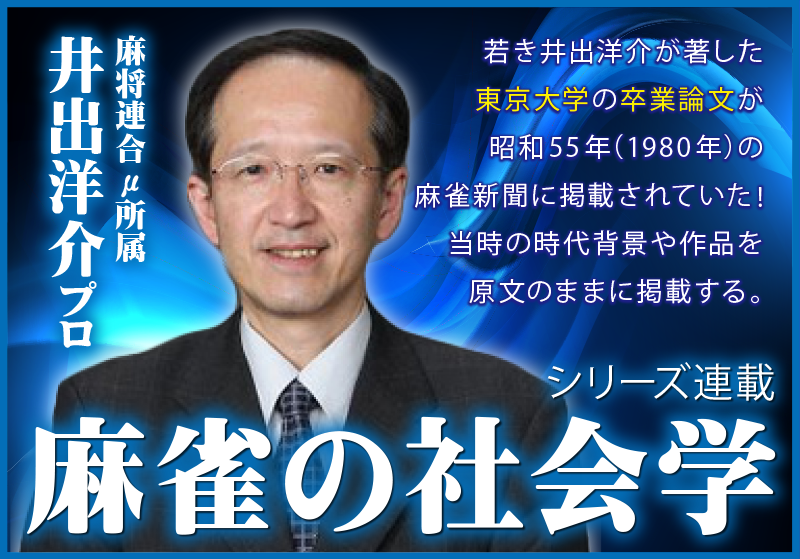

東大の卒論「麻雀の社会学」を振り返って!

若き日の井出洋介プロが社会学的見地から当時の麻雀事情を著した東京大学の卒業論文が昭和55年(1980年)の『麻雀新聞』に掲載されていた。

昨年、これを『麻雀新聞』紙上で奇跡の復刻連載。読者のみなさまも大いに楽しんで読んでいただいたことだろうと推察する。

今回はこの卒業論文の掲載終了にあたって、井出プロにあらためて執筆当時のことを振り返っていただき、

懐かしい話や率直な感想、果ては現在、そして未来の「麻雀」に関してお話をうかがった

編集

昨年12月に卒論のすべての復刻連載が終わりました。

そこで本日は、井出プロに執筆当時の若き日の自分を振り返ってもらおうと思うのですが、

今回卒論を読み返してみての率直なご感想は?

そこで本日は、井出プロに執筆当時の若き日の自分を振り返ってもらおうと思うのですが、

今回卒論を読み返してみての率直なご感想は?

井出

とにかく気恥ずかしいというのが一番かな。

いかにも若書きという部分もあるしね。

そしてよくもこれだけの量を書いたなと思う。

今でこそ文章を書くということが仕事にもなっているが、

こどもの頃から作文が苦手でね。

本当に文字を埋めるのに苦労したことばかり浮かびますね。

いかにも若書きという部分もあるしね。

そしてよくもこれだけの量を書いたなと思う。

今でこそ文章を書くということが仕事にもなっているが、

こどもの頃から作文が苦手でね。

本当に文字を埋めるのに苦労したことばかり浮かびますね。

編集

今や多くの著作がある井出プロが文章を書くのが苦手だったなんて驚きですね。

井出

そうですね。苦手なことが仕事になる…本当に人生はわからないものです。

このあと、大学を卒業し、少しずつ文章を執筆するようになり、

昭和58年(1983年)に処女作である

『挑戦!恐怖の東大麻雀』(双葉者)を発表して以来、

「東大」をキャッチフレーズに本・ビデオ・ゲームなど

100タイトルくらい発売するわけですから。

このあと、大学を卒業し、少しずつ文章を執筆するようになり、

昭和58年(1983年)に処女作である

『挑戦!恐怖の東大麻雀』(双葉者)を発表して以来、

「東大」をキャッチフレーズに本・ビデオ・ゲームなど

100タイトルくらい発売するわけですから。

編集

執筆当時の麻雀界と現在とくらべてみて、

違うところは多くあると思いますが、

どのような感慨をお持ちですか?

違うところは多くあると思いますが、

どのような感慨をお持ちですか?

井出

執筆していた頃がなんといっても「麻雀」がピークの時代。

そして本格的な全自動卓の登場前夜という

劇的な変化が訪れようとしていた頃だね。

そしてその後にはバブルの崩壊もやってくる。

確かに現在と大きく違うといえばそうかもしれないが、

本質的には変わっていない部分も多くあると思いますね。

そして本格的な全自動卓の登場前夜という

劇的な変化が訪れようとしていた頃だね。

そしてその後にはバブルの崩壊もやってくる。

確かに現在と大きく違うといえばそうかもしれないが、

本質的には変わっていない部分も多くあると思いますね。

編集

それはどんなところが?

井出

まずは「麻雀」ということが圧倒的に面白いゲームだということ。

つまらなかったらとっくに廃れているはずだからね。

確かに麻雀店は劇的に減少しているかもしれないけど、

コンピューター、ネットなど技術の革新によって

麻雀はいつでもどこでもできるゲームになった。

また、女性やお年寄りが気軽にできて、

健康に寄与する「健康マージャン」という文化が広まってきた。

要するにその形態が時代やニーズに合わせて変化しているだけで、

麻雀人口は、それほど減少しているわけではないということです。

つまらなかったらとっくに廃れているはずだからね。

確かに麻雀店は劇的に減少しているかもしれないけど、

コンピューター、ネットなど技術の革新によって

麻雀はいつでもどこでもできるゲームになった。

また、女性やお年寄りが気軽にできて、

健康に寄与する「健康マージャン」という文化が広まってきた。

要するにその形態が時代やニーズに合わせて変化しているだけで、

麻雀人口は、それほど減少しているわけではないということです。

編集

そこでお話に出た「健康マージャン」というものを、

その誕生時点から積極的に先導してきた方のひとりが

井出プロだと思うのですが?

その誕生時点から積極的に先導してきた方のひとりが

井出プロだと思うのですが?

井出

そうですね。麻雀プロとして生きてきて、

競技マージャンと健康マージャンを通じて、

「麻雀」のイメージアップや社会的認知を目指してやってきました。

それが現在、ほんとうに日本全国いたるところで

「健康マージャン」が楽しまれている。

「麻雀」がただの娯楽のひとつだったものから、

社会の中で娯楽としても必要で、社会に貢献するもの

(コミュニケーションツールや認知症予防など)

になるとは予想もしなかったし、

また、そうなったことに自分の仕事として大いに誇りに感じています。

競技マージャンと健康マージャンを通じて、

「麻雀」のイメージアップや社会的認知を目指してやってきました。

それが現在、ほんとうに日本全国いたるところで

「健康マージャン」が楽しまれている。

「麻雀」がただの娯楽のひとつだったものから、

社会の中で娯楽としても必要で、社会に貢献するもの

(コミュニケーションツールや認知症予防など)

になるとは予想もしなかったし、

また、そうなったことに自分の仕事として大いに誇りに感じています。

編集

そしてもうひとつ、ネットをはじめとした大きな技術革新によって

「麻雀」を取り巻く環境も大いに変化しました。

対局の配信は今や365日、24時間、いつでも観ることができ、

麻雀のあらゆるデータが開陳され、

戦術にも大きな進歩が見られていますね。

「麻雀」を取り巻く環境も大いに変化しました。

対局の配信は今や365日、24時間、いつでも観ることができ、

麻雀のあらゆるデータが開陳され、

戦術にも大きな進歩が見られていますね。

井出

そうですね。

メディア・エンタテインメントの部分ではとくに「麻雀」は注目されてきましたね。

それでもまだ、「麻雀」という競技でゴハンが食べていける環境はできていません。

そして競技という成績でプレイヤーが尊敬される世界にはなっていませんね。

たとえば今回、

永世7冠を達成した将棋の羽生善治さんと

2度にわたる7冠独占を果たした囲碁の井山裕太さんに

国民栄誉賞が授与されることになりました。

同じ頭脳スポーツが選ばれたことは大いに喜ばしいことではあります。

ですから、いつか「麻雀」もこのような世界に引き上げることができればと思っています。

メディア・エンタテインメントの部分ではとくに「麻雀」は注目されてきましたね。

それでもまだ、「麻雀」という競技でゴハンが食べていける環境はできていません。

そして競技という成績でプレイヤーが尊敬される世界にはなっていませんね。

たとえば今回、

永世7冠を達成した将棋の羽生善治さんと

2度にわたる7冠独占を果たした囲碁の井山裕太さんに

国民栄誉賞が授与されることになりました。

同じ頭脳スポーツが選ばれたことは大いに喜ばしいことではあります。

ですから、いつか「麻雀」もこのような世界に引き上げることができればと思っています。

編集

そのためには井出プロの力が大いに必要だと思いますが。

井出

わたしだけの話ではないですね。

「麻雀」に関わるすべての方が、

それぞれができることをしっかりやることが必要だと思います。

わたしは「麻雀」の専門家として協力する。

麻雀店や関連業者の方々は現在の厳しい状況の中でしっかりと戦う。

メディアの方々は「麻雀」のアピールに全力をつくす。

そういうことだと思います。

「麻雀」に関わるすべての方が、

それぞれができることをしっかりやることが必要だと思います。

わたしは「麻雀」の専門家として協力する。

麻雀店や関連業者の方々は現在の厳しい状況の中でしっかりと戦う。

メディアの方々は「麻雀」のアピールに全力をつくす。

そういうことだと思います。

編集

それでは最後にプレイヤーとしての井出プロの

今後についてお聞かせ願えますか?

今後についてお聞かせ願えますか?

井出

昨年、幸せなことに第15期将王のタイトルを

61歳でとることができました。

このタイトルは長丁場のリーグ戦の後、

決定戦を制したものが獲得できるタイトルで、

我ながらでありますが、

60歳を超えていてもトップクラスで戦えている証明であると自負しています。

このようなことも、「麻雀」というゲームが持つ多様性や奥深さの証左であるので、

今後もトップクラスで戦っていくことをキープしたいと思っています。

61歳でとることができました。

このタイトルは長丁場のリーグ戦の後、

決定戦を制したものが獲得できるタイトルで、

我ながらでありますが、

60歳を超えていてもトップクラスで戦えている証明であると自負しています。

このようなことも、「麻雀」というゲームが持つ多様性や奥深さの証左であるので、

今後もトップクラスで戦っていくことをキープしたいと思っています。

編集

わかりました。

2018年も様々な「麻雀」のフィールドでの活躍を期待しております。

本日はありがとうございました。

2018年も様々な「麻雀」のフィールドでの活躍を期待しております。

本日はありがとうございました。

Copyright © 麻雀新聞 All rights reserved.